Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga nació a finales del siglo XIX en el Valle del Elqui, al norte de Chile, un lugar que se caracteriza por tener los cielos más despejados del hemisferio sur. Aquí, Lucila, además de ver las estrellas, dibujaba sus propias constelaciones a partir de las palabras.

“Eso de haberse rozado en la infancia con las rocas es algo muy trascendental”, le dijo una vez a Octavio Paz. Quizás, las rocas a las que se refería tenían el nombre y el apellido de su padre, quien primero le creó un jardín donde le enseñó a recitar sus primeros versos y a conversar con las flores, pero luego abandonó a su familia.

Firmó sus primeros artículos con seudónimos como Alguien, Alma, X o Soledad. Buscaba un nombre, una identidad, y lo encontró al mezclar los nombres de dos autores que la inspiraban: Gabriele D´Annunzio y Frédéric Mistral.

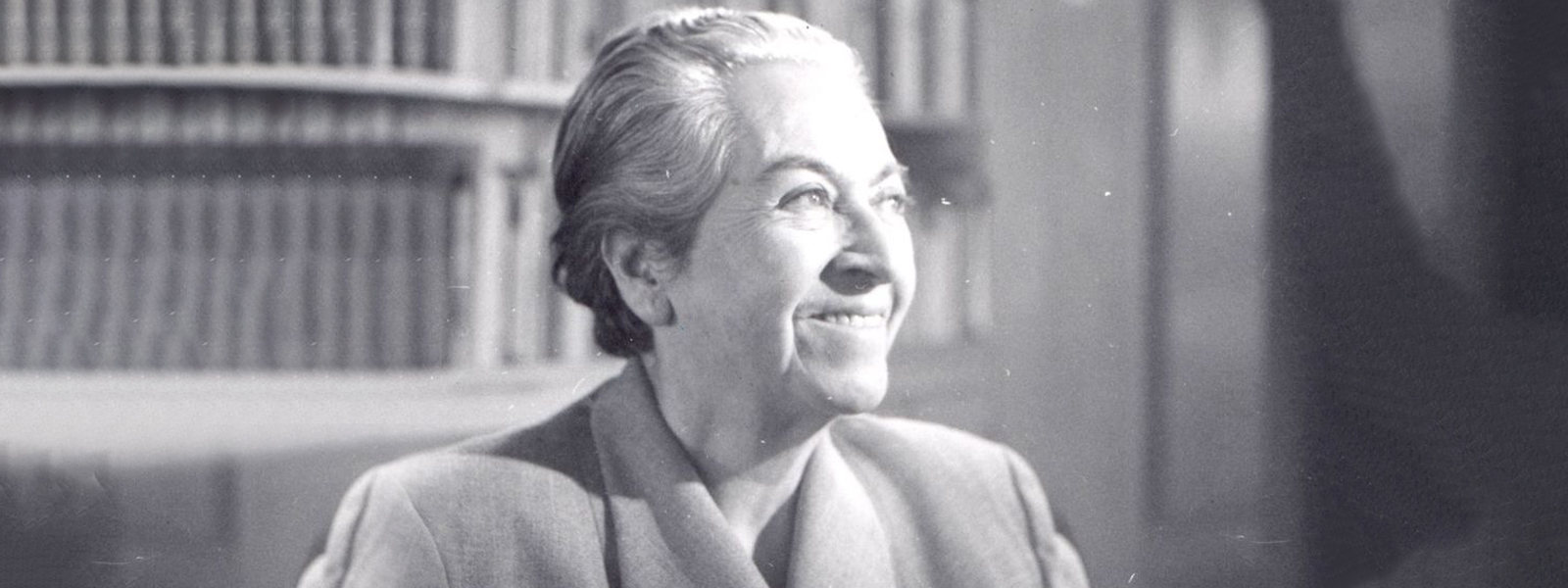

Así nació Gabriela Mistral. Antes que nada, una maestra de escuelas rurales que en las mañanas se dedicaba a la educación infantil y en las tardes a la de los obreros que no habían podido terminar sus estudios. Después fue poeta del abandono, la orfandad y la naturaleza.

Como poeta en ciernes ganó los Juegos Florales en Santiago, en 1914. Como maestra abnegada viajó por toda la geografía chilena: Coquimbos, Barrancos, Antofagasta, Traiguén, Punta Arenas, Temuco…

Fue precisamente en Temuco donde conoció al joven Neftalí Reyes, futuro Pablo Neruda, en quien sembró el amor por escritores rusos como Tolstoi o Chejov. “Por ese tiempo llegó a Temuco una señora alta, con vestidos muy largos y zapatos de taco bajo. Era la nueva directora del liceo de niñas, venía de nuestra ciudad austral, de las nieves de Magallanes. Se llamaba Gabriela Mistral”, escribió Neruda en Confieso que he vivido.

“Estoy metida en la noche / de estas raíces amargas / como las pobres medusas que en silencio se abraza”, escribió en su poema “Raíces”, publicado en 1954 en Lagar, uno de sus poemarios más celebrados. Antes escribió Sonetos de la muerte (1915), Desolación (1922) y Tala (1938), entre otros.

En el centro de todas sus preocupaciones y sus artículos siempre estuvieron los derechos de la infancia y las mujeres. En 1922 viajó a México, invitada por el ministro de Educación José Vasconcelos, para formar parte de la gran reforma educativa. A partir de entonces empezaría un periplo por Estados Unidos y diferentes países europeos, donde se desempeñaría como cónsul de su país.

En 1945 le fue otorgado el premio Nobel de Literatura. Fue la quinta mujer en recibirlo y la primera y única en Latinoamérica. De acuerdo a la Academia Sueca, el premio le fue otorgado “por su poesía lírica que, inspirada en emociones poderosas, ha hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano”.

Esas emociones poderosas quedaron grabadas a fuego en poemas como “Yo canto lo que tú amabas”, incluido en su libro Lagar.

“Yo no quiero enmudecer, vida mía. / ¿Cómo sin mi grito fiel me hallarías? / ¿Cuál señal, cuál me declara, vida mía?”.

La poeta pasó sus últimos años de vida en Nueva York junto a Doris Dana, su albacea oficial. Ella fue quien se encargó de recopilar todo su legado: documentos, libros, entrevistas, recuerdos personales y una caja con 100 manuscritos inéditos que han permitido una constante revisión de su vida y obra.

“Es una cosa delicada el amor”, le escribió Gabriela a Dana alguna vez. Ella lo sabía bien porque supo describir los sentimientos más hondos en su poesía, una poesía que ha recibido todos los homenajes posibles. El más importante, la posteridad.

Sus restos viajaron de Estados Unidos a Chile donde, por deseo expreso, fueron sepultados en tierras familiares, en ese Valle del Elqui donde aprendió a descifrar las estrellas.

(1889 – 1957)