Tengo una pesadilla recurrente. Que es diciembre del año 91 y no he aprobado el último examen de Matemáticas de secundaria. Por ende, decepciono a todo el mundo y no puedo pensar en ir a la universidad. Es normal que despierte sudando de esa pesadilla. Supongo que hasta ahora no he superado el odio hacia las Matemáticas, aunque más que las clases –que sí, se me hacían arduas–, lo que odiaba en realidad eran los libros de Matemáticas: libros malignos, llenos de trampas, de resultados que jamás coincidían con las respuestas que yo obtenía en el cuaderno tras largas horas de un razonamiento numérico que devenía en colapso cerebral.

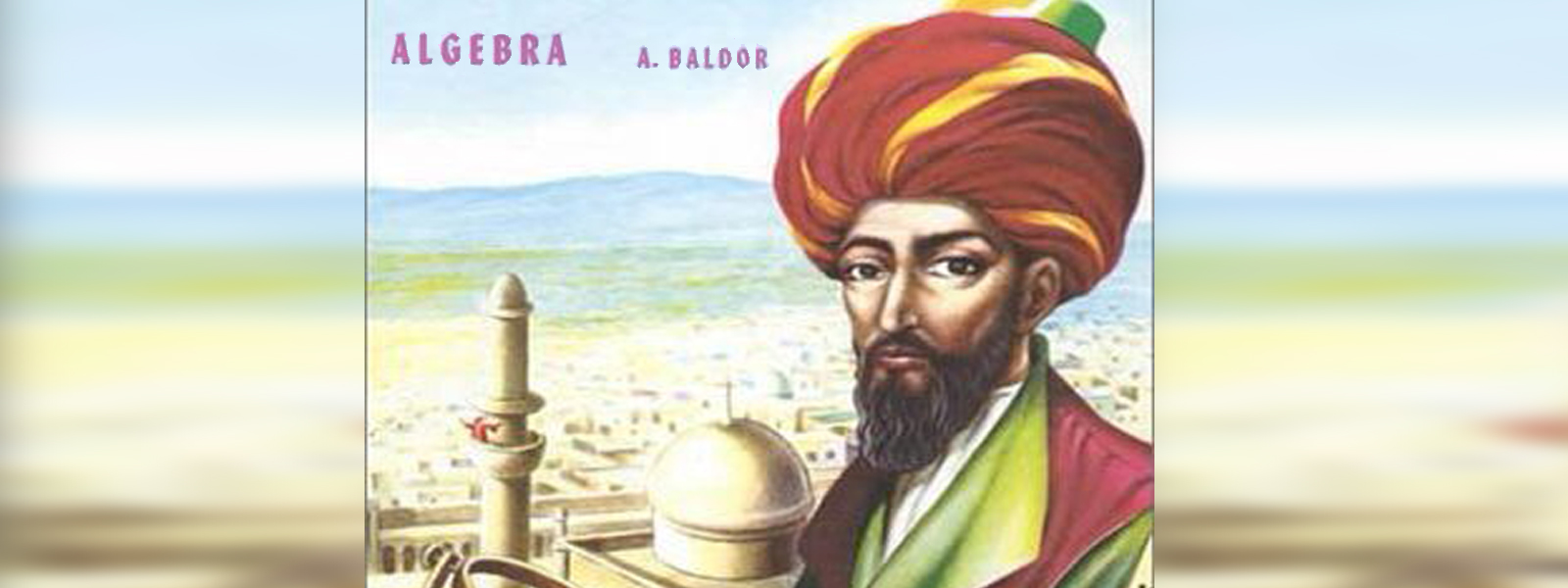

De todos esos libros evoco con especial aversión el Baldor de Álgebra. Recuerdo que en su tapa dura aparecía —sobre el fondo de una soleada Bagdad— un hombre barbudo con turbante rojo y pupilas de serpiente. Dicen que era el retrato de un famoso astrónomo persa, pero a mí más bien me parecía el rostro de algún personaje siniestro, acaso un ladrón de las huestes de Alí Babá, o sea, un experto del miedo, del terror. Si algo suscitaban en mí las operaciones imposibles de ese libro infame era justamente eso: terror. Un terror no solo mental, sino orgánico, que se manifestaba en nauseas, ardores abdominales y oleadas de depresión cada vez que nos pedían abrir sobre la carpeta aquel Atlas de ecuaciones, teoremas, fracciones, residuos, coeficientes, amén de rebuscados múltiplos, complejos divisores e intragables logaritmos.

Pero no contento con rellenar más de quinientas páginas con cifras capciosas, el autor (de quien me ocupo líneas abajo), insertó al inicio de cada capítulo aburridísimas reseñas alusivas a diversos estudiosos del cálculo, desde Tales de Mileto hasta Descartes, pasando por Pitágoras, Arquímedes y Diofanto de Alejandría, entre otros adultos mayores muy ceñudos y mal peinados. Las únicas páginas del Baldor que consultaba con puntilloso interés eran las últimas, donde aparecían las soluciones: las revisaba no después sino antes de empezar cada ejercicio, pero incluso así el libro y yo nunca nos pusimos de acuerdo al momento de cuadrar nuestras cifras.

Las únicas páginas del Baldor que consultaba con puntilloso interés eran las últimas, donde aparecían las soluciones: las revisaba no después sino antes de empezar cada ejercicio, pero incluso así el libro y yo nunca nos pusimos de acuerdo al momento de cuadrar nuestras cifras.

Hasta hoy me pregunto cómo pudo anidarse tanto rencor hacia la juventud hispanoamericana en el corazón tropical de Aurelio Ángel Baldor, el docente y abogado cubano, padre de la criatura e indirecto responsable de los traumas que su obra provocara en al menos tres generaciones de adolescentes de esta parte del mundo. Cuentan que el señor Baldor tuvo muchos problemas con el gobierno revolucionario y que incluso Raúl Castro ordenó detenerlo, por lo que tuvo que exiliarse en Miami. Quizá aquella persecución tuvo por objetivo aplicarle castigo de rigor por haber escrito tan perjudicial mamotreto.

Pienso en el Baldor, y deduzco que es un milagro no tener joroba, pues en esos años, cuando tocaba clases de Matemáticas y Religión había que cargar el Baldor y la Biblia Latinoamericana en la mochila, dos auténticos ladrillos. Tal vez alguna de mis muchas dolencias dorsales tenga allí su raíz.

Pienso en el Baldor y pienso también en el Flaco Fernando Martínez, el genio de Matemáticas de todas las épocas del colegio. Recuerdo lo humillantes que me parecían sus 20 en la libreta de cada semestre, y la envidia que me producía el trato zalamero que le dispensaba el profesor del curso, un viejo de nariz averrugada cuyo nombre era en sí mismo una contradicción: Federico Hermosillo.

No desarrollé ninguna habilidad algebraica gracias al Baldor. Desde muy temprano me percaté de que lo mío no eran ni serían las ciencias exactas, y no entendía por qué demonios debía seguir estudiándolas. Ojalá me hubiesen dado la opción de leer novelas durante esas clases desperdiciadas. Lo hubiera preferido aunque eso significara condenarme de por vida a hacer sumas y restas con los dedos de la mano.