El sábado pasado se llevó a cabo el almuerzo de ex alumnos de mi colegio. No pude asistir por estar fuera del país, así que me resigné a ver en Facebook las fotos del evento. En las primeras imágenes, los chicos y chicas de mi promoción —con quienes compartí no solo educación sino época, contexto, crisis— aparecen alegres pero ecuánimes, abrazados con cierta formalidad, interpretando a los hombres y mujeres adultos en que se han convertido: profesionales de éxito, responsables padres de familia, personas optimistas que creen en la sociedad, gente de bien.

Es recién en las últimas fotos donde varios, ya alcoholizados, relajados, sin caretas ni poses ni obligación de lucir bien, se ven más auténticos, como en los recuerdos de Secundaria: los gestos, miradas, posturas son otra vez los de antes, los de siempre. Son gente de cuarenta años actuando como adolescentes, recurriendo a las mismas anécdotas, gastándose las mismas bromas, repartiéndose los mismos sobrenombres. Quizá las fotos no recogen los efectos de esa mutación, pero con seguridad hay ahí más de uno que, de pronto, tiene la sensación de que el tiempo nunca pasó o que el pasado volvió repentinamente. Lo he visto en anteriores ediciones del almuerzo: parejas que se enamoraron o dejaron algún cabo suelto en cuarto o quinto de media se reencuentran, se escapan, intentan ver si quedan cenizas de lo que vivieron más de veinticinco años atrás. Tipos que oprimían a los compañeros más débiles vuelven a comportarse como matones solo que ahora están viejos y gordos y sus víctimas ya no son los alfeñiques que se dejaban golpear fácilmente. Enemistades que ya parecían dejadas atrás recobran actualidad.

Si en el pasado competíamos en notas, carreras de 100 metros planos y torneos de fulbito, ahora es en propiedades, ahorros, estudios, trabajo, prosperidad.

Fuera de cierta nostalgia por días que fueron intensos, y no necesariamente mejores, son pocas las cosas que unen a los miembros de una promoción de ex alumnos. Hay una evidente necesidad de lucir empoderado, triunfal delante de gente que creció contigo. O, peor, hay una extraña necesidad de seguir compitiendo. Si en el pasado competíamos en notas, carreras de 100 metros planos y torneos de fulbito, ahora es en propiedades, ahorros, estudios, trabajo, prosperidad.

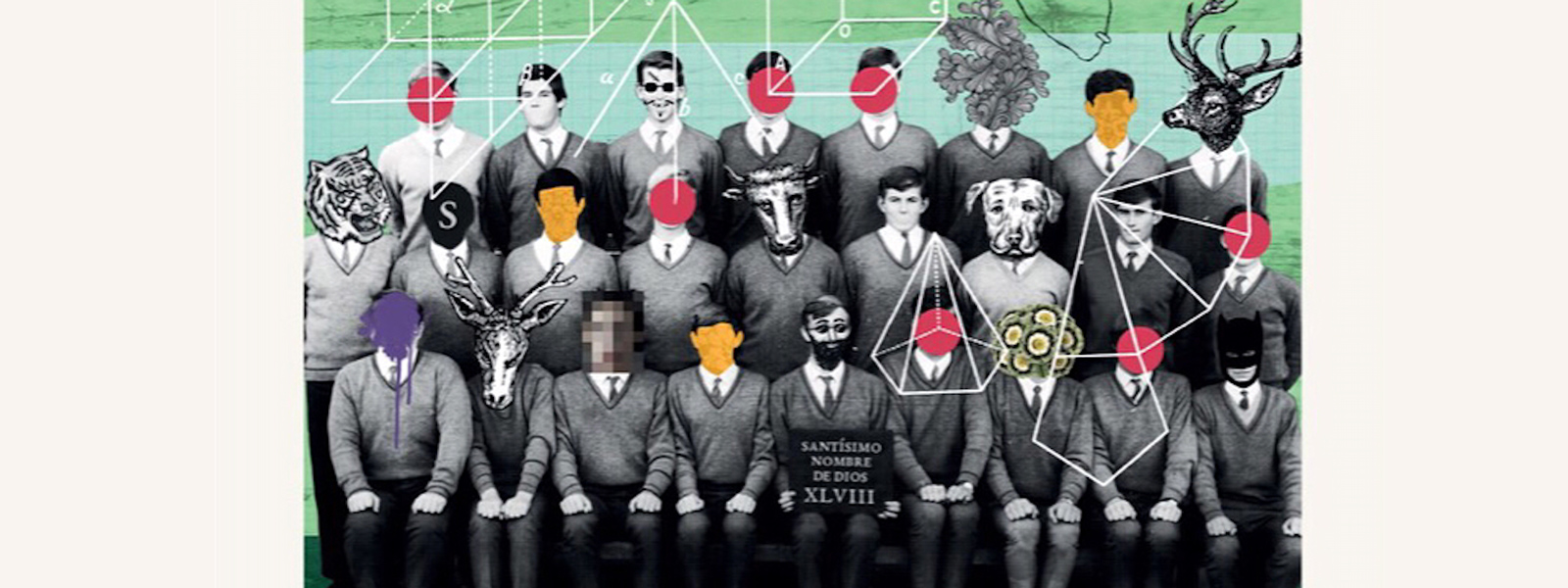

Todas estas reflexiones cobraron sentido esta semana al leer «Bodas de Plata» de Lorenzo Helguero, una breve y muy divertida novela que trata acerca de un grupo de ex alumnos del Santísimo Nombre de Dios que pretende organizar una gran fiesta al cumplir veinticinco años de haber egresado. Cada reporte de la comisión de trabajo encargada del agasajo va alternándose con la narración de capítulos del pasado, donde descubrimos que los aparentemente sosegados camaradas de hoy fueron en su día protagonistas de abusos, golpizas, humillaciones y vejámenes que no han sido olvidados del todo, que han hecho crecer odios y deseos de revancha.

El oído poético y coloquial de Helguero —que con esta entrega completa una especie de ‘trilogía escolar’ después de celebrados títulos como «El Amor en los tiempos del cole» o «Fiesta de Promoción»— le da a la narración un vuelo lírico y costumbrista que la salva del anecdotismo y nos permite encariñarnos con varios de sus personajes, unos tiernos, otros detestables, pero todos muy parecidos a la gente de carne y hueso que pasó por nuestra vida cuando crecíamos en el cole, ese lugar donde pugnábamos por destacar, ser aceptados o pasar completamente inadvertidos.

No vayan a su reencuentro de colegio sin leer antes Bodas de Plata. No es una recomendación: es una tarea.